Si, vous aussi vous devez ou souhaitez passer vos formations de la présence à la distance, cet article devrait vous être utile.

Pendant le confinement lié à la COVID 19, de nombreux professionnels ont essayé les classes virtuelles ou les visioconférences et n’en sont pas toujours sortis convaincus… Pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à l’outil lui-même.

Le passage à distance implique de changer ses habitudes pour conserver une relation de qualité.

Alors, qu’est-ce qui change, entre la présence et la distance ? Et à quoi faut-il faire attention, en utilisant les classes virtuelles et la visioconférence ?

L’espace

C’est le changement le plus évident et pourtant celui dont on parle le moins. Les protagonistes d’une session de travail en visio ne sont plus réunis dans un espace dédié, comme une classe, un bureau ou un cabinet. Chacun est chez soi, dans son propre univers. Les petites fenêtres de vidéo montrent (dans les meilleurs des cas) des rideaux, de la décoration au mur, des livres, un buffet rempli d’assiettes.

En d’autres termes, il n’y a plus d’espace commun pour homogénéiser les participants. Par conséquent, le maître du jeu (l’enseignant, le soignant, le meneur de la réunion…) n’est plus sur son terrain, mais sur ceux de ses interlocuteurs. D’où une perte relative de pouvoir.

Cet espace trop personnalisé peut aussi créer du malaise chez les participants : ils ne s’expriment pas toujours de la même façon chez eux et dans l’espace professionnel. C’est vrai des élèves par exemple, des patients d’un médecin ou d’un psychologue, ou d’un candidat passant un entretien de recrutement à distance.

Quoi faire ?

Comme pour toute activité professionnelle à distance, il convient ici de faire attention à son environnement : penser à fermer un placard, s’isoler du bruit, ne pas se placer en contre-jour (erreur étonnamment fréquente). Car la réalité de l’environnement de travail est beaucoup plus brouillonne que ce que montrent les publicités…

De plus, le maître du jeu pourra ouvrir la séance en ligne avec quelques phrases ritualisées, de manière à souligner le changement d’univers. Il signalera les nuisances (le bruit, la lumière trop forte…) mais évitera de commenter l’environnement de son interlocuteur (« c’est joli ce tableau », ou « dis donc, t’as beaucoup de linge qui sèche ! »).

Bonus !

Les auteurs du compte Twitter Ratemyskyperoom évaluent les fonds de visioconférence. C’est assez marqué, culturellement parlant, mais il y a de bonne idées à prendre.

Le temps

Autre changement de taille : le temps dédié au travail en commun. Il doit être beaucoup plus court à distance qu’en présence. Ceci, parce qu’il est très difficile de capter l’attention d’une personne à distance : il manque en effet toute la dimension non verbale à la communication. Ceci est encore plus vrai si vous vous adressez à un groupe : vous aurez bien du mal à retenir l’attention de tous plus de 20 mn.

De plus, les participants disposent de plusieurs moyens de s’éclipser de la session : ils peuvent fermer leur micro pour taper des mails qui n’ont rien à voir avec la réunion. Ils peuvent aussi éteindre leur caméra, « pour limiter la consommation de bande passante », et surtout pour aller prendre l’air… Il leur arrive même d’oublier d’éteindre la caméra lorsqu’ils font autre chose !

Quoi faire ?

Diviser par 2 ou 3 la durée des réunions, classes virtuelles et entretiens, par rapport à ce qu’ils seraient en présence. Au moins lors des premières séances. Si vos interlocuteurs se familiarisent avec la posture, allongez progressivement les sessions. Evitez les longs développements, de manière à ne pas monopoliser la parole sur un temps limité.

Les échanges

A distance, il est très difficile d’échanger de manière fluide. On se coupe souvent la parole, surtout quand les caméras sont éteintes. Plusieurs personnes se mettent à parler en même temps. Ou, encore plus fréquent, le maître du jeu parle tout seul. Et perd tout le monde.

Quoi faire ?

Distribuer les tours de parole, de manière très régulière. Par exemple, un présentateur ne devrait pas parler plus de 3 mn sans solliciter la réaction de ceux qui l’écoutent. Pour cela, il évitera le stupide « vous avez des questions ?» et interpellera individuellement les personnes avec des questions précises : « Sylvain, je sais que vous avez déjà rencontré ce cas, vous pouvez nous dire ce que vous avez fait ? »

Certains outils mettent à disposition des participants des emojis qui s’avèrent utiles : la main pour signaler le souhait de prendre la parole, le pouce levé ou les mains qui applaudissent… Au maître du jeu d’en solliciter l’usage.

Et bien sûr, on évitera les grands groupes. Impossible par exemple d’organiser des classes virtuelles d’une heure à 25 élèves en même temps. À moins de leur imposer un silence total… et d’admettre qu’ils ne vous écoutent pas. Il est bien plus efficace de réaliser 3 mini-cours de 20 mn avec 8 à 10 élèves.

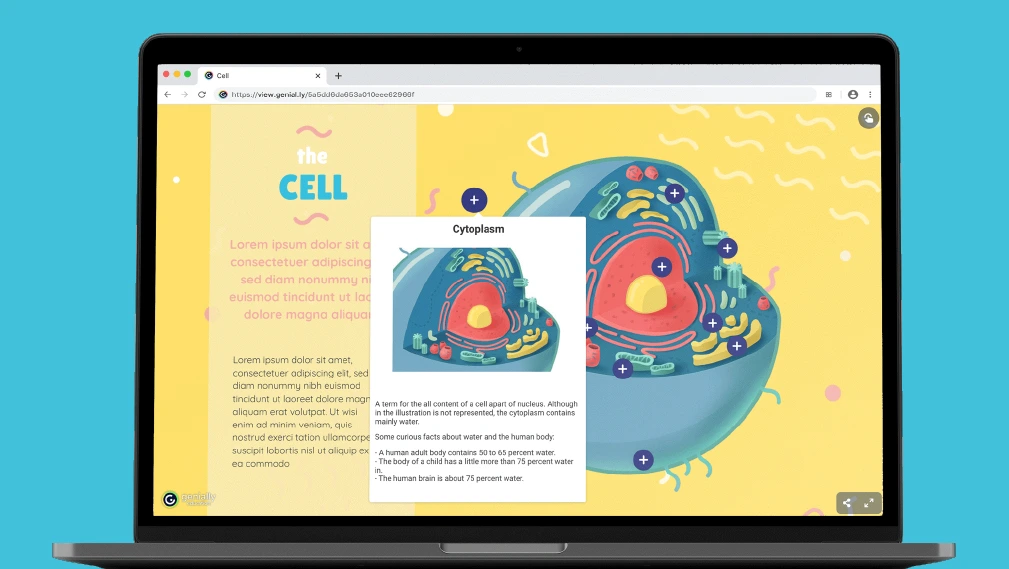

Les supports

La plupart des outils de visioconférence et de classe virtuelle permettent le visionnage d’un diaporama. Et là, c’est souvent la cata : après 3 diapos tout se fige, le présentateur s’énerve, il peste contre l’outil, les participants font autre chose… Le service d’assistance en entend de toutes les couleurs et est prié de « faire quelque chose » pour qu’une telle situation ne se reproduise pas. Ou alors, le présentateur décrète que décidément, ces outils ne valent rien. Il ne lui vient pas à l’esprit qu’il puisse être responsable de cette situation : son support est beaucoup trop lourd et exige un débit supérieur à celui qui est disponible. Surtout quand le présentateur habite une zone reculée où le wifi est capricieux…

Quoi faire ?

Limiter les diaporamas à 20 slides et optimiser le poids du fichier. Par exemple, en réduisant la taille des images avant de les intégrer aux diapos ! Et il faut abandonner l’idée de télécharger une vidéo dans l’application : vous allez tout faire sauter, rien de moins.

Rien de compliqué, n’est-ce pas ? Mais voilà, il faut y penser… et s’entraîner. Comme d’habitude, on apprend en faisant et en tirant parti de ses erreurs. C’est la base de la formation aux outils numériques !